Гаврилова поляна.

Литературно-документальное повествование

По благословению Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия

«Не забывайте, чадца Божии, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог»

Отец Иоанн (Крестьянкин)

Памяти архимандрита Иоанна (Крестьянкина) и жертв массовых и политических репрессий 30-х – 50-х годов

Глава 1.

«…Спешу поделиться с вами своею духовной радостью, которой меня удостоил сам Господь. В этом году, впервые за всё время моего пребывания в изгнании, я имел возможность – хотя отчасти – встретить великий праздник Рождества Христова в более подобающей обстановке, которая возможна в условиях лагерной жизни. Своим духом и сердцем я, конечно, был в храме Божием и среди своих духовных детей, с которыми в продолжение пяти недавних лет я, недостойный, проводил в молитве эти святые незабываемые ночи. В своём же небольшом, дарованном мне Богом уютном уголке, я в Святую полночь стоял в коленопреклонённом состоянии на молитве к Господу. И за себя, многогрешного, за всех моих духовных чад, за всех заключённых (тружеников и мучеников) и за весь мир, значительная часть которого была погружена в глубокий сон, позабыв Творца и Его святую волю. По окончании молитвы я вышел во двор, и при нежном свете луны и мерцании множества звёзд, при полной ночной тишине, я – убогий изгнанник – призвал на всех Божие благословение. А также послал мысленное приветствие с Высокоторжественным праздником, нисшедшее из глубины моего сердца и быстро полетевшее в сердца всех любящих и помнящих меня, недостойного.

После этого была зажжена ёлка и началась праздничная трапеза вдвоём. Мы были объяты, невыразимым простыми словами, духовным восторгом и праздничным ликованием. В продолжение всего первого дня праздника я почти беспрерывно принимал приветствия от верующих и сам взаимно приветствовал и утешал их. Посылаю ещё поздравительных открыток, изготовленных художником по моей просьбе. Пусть порадуются дети Божии. И вам же, мои дети, посылаю веточку со своей прекрасной ёлочки…». Так писал отец Иоанн о праздновании Рождества после двух лет его заключения из маленькой кладовки-землянки, расположенной при дезинфекционной камере, в которой ему и ещё одному немолодому заключённому разрешили поселиться после её ремонта и оборудования с конца ноября 1952 года.

С воли прислали краски для пола, и кладовка благодаря их стараниям превратилась в чистую комнату. Жить в новом, довольно уютном уголке было гораздо спокойнее и тише, чем в тошнотворном бараке. Оказаться в комнате можно было, спустившись по ступеням. Она слабо освещалась через окно под потолком. Стены были обшиты деревянными плахами, в комнате находились двухэтажные нары, столик, тумбочка. Икон на стенах не было, чтобы не волновать начальство. Кругом царили необыкновенная чистота, порядок и уют. Иван Михайлович, в каких бы условиях не находился, умел создать вокруг себя особую атмосферу опрятности и «благолепия». Комната постепенно стала напоминать собой монашескую скромную келью,  которая, благодаря его неустанным заботам приобретала благоприятный вид. Занавески, клеёнка, а главное, ёлочка придала этому уголку ещё более особую атмосферу праздника и уюта, воскресив в памяти недавнее прошлое и находя в этом утешение. Среди общей обстановки для проживания – это был просто райский уголок. Отец Иоанн молился, чтобы Господь проявил к нему грешному милость и продлил его пребывание в том месте. Эта землянка, вырытая неизвестно кем и когда на территории лагеря, а сейчас превратившаяся стараниями отца Иоанна, в настоящую подземную келью – явление в условиях советского концлагеря поразительное.

которая, благодаря его неустанным заботам приобретала благоприятный вид. Занавески, клеёнка, а главное, ёлочка придала этому уголку ещё более особую атмосферу праздника и уюта, воскресив в памяти недавнее прошлое и находя в этом утешение. Среди общей обстановки для проживания – это был просто райский уголок. Отец Иоанн молился, чтобы Господь проявил к нему грешному милость и продлил его пребывание в том месте. Эта землянка, вырытая неизвестно кем и когда на территории лагеря, а сейчас превратившаяся стараниями отца Иоанна, в настоящую подземную келью – явление в условиях советского концлагеря поразительное.

Можно только представить, что значила, после барака, с запахами прелой одежды, человеческого пота, испражнений, карболки, криками надзирателей, потрясающей душу руганью, человеческими страданиями и смрадом «уголовщины», возможность такого уединения для человека, который с юных лет чувствовал в себе призвание к монашескому образу жизни.

Память цепко держала всё, что было связано с уже двухлетним пребыванием Крестьянкина Ивана Михайловича, осуждённого на семь лет за антисоветскую агитацию, в ОЛП №16 посёлка «Чёрный», близ станции Ерцево Северной железной дороги в Каргапольском исправительно-трудовой лагере МВД. Стране нужно было много леса, а значит и много рабочих рук. Лесоповал – вот главное, чем занимались невольные обитатели Каргопольлага. На десятки, быть может, сотни километров от Ерцево тянулись в разных направлениях через леса и топи нити железных дорог. А к ним, как бусины, были привязаны ОЛП – отдельные лагерные пункты, обнесённые высокими заборами жилые зоны с бараками для заключённых внутри. Эти бараки, были для них местом недолгого убежища от непогоды, местом короткого отдыха от изнурительного труда, местом, где можно на время, отвернувшись, уткнуться в ворот одежды, закрыть глаза, словно спрятавшись ото всех. А, возможно, припомнив ту прежнюю недавнюю жизнь, из которой по разным обстоятельствам, с унижениями и издевательствами, они были вырваны и брошены в этот ад, забыться в тревожном сне. Эти неотапливаемые, сырые бараки, где зимой во всех щелях изнутри намерзал толстый лёд, а по углам словно оплывали огромные стеариновые свечи…Плохая одежда и голодный паёк, отморожения, а отморожение – это ведь мученье навек, если даже не прибегать к ампутациям. Если представить, сколько при этом должно было появиться и появлялось гриппа, воспаления лёгких, всяческих простуд и туберкулеза в болотистых этих местах. Бараки, в которых вместо электричества были, где керосиновые лампы, где лучины или фитили из ваты, обмакнутые в рыбий жир. Нары в два-три этажа и признак роскоши – «вагонка». Доски чаще всего голые, нет на них ничего: на иных командировках воровали настолько подчистую, а потом проматывали через «вольных», что уже казённого ничего не выдавали и своего в бараках ничего не держали.

На работу носили котелки и кружки, даже вещмешки за спиной, надевали на шею одеяла, у кого были, либо относили все свои вещи к знакомым «придуркам» в охраняемый барак. А  возвращались после работы, промёрзшие и мокрые, за ночь бы высушить всё холодное и сырое рабочее – так раздетым ведь замёрзнешь на голом. Так и сушили на себе. В зимние ночи к стенам бараков примерзали шапки, у женщин – волосы. Даже лапти прятали под головы, чтоб не украли их с ног. Посреди барака стояла бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если она была раскалена – тогда парной портяночный дух застилал весь барак, – а то, бывало, и не горели в ней дрова. К приходу заключённых огромный барак должен быть натоплен, подметён и убран. И если дежурный не успеет – надзиратель направит в карцер, а заключённые изобьют. И если бы только это. Самым страшным был тот тлетворный дух лагерной обстановки, создаваемый уголовниками, который всех держал в постоянном ожидании беды. Уголовники не работали, это была лагерная элита. Но их нормы обязаны были выполнять те, кто не принадлежал к их клану. Кровавые разборки внутри группировок не различали правых и виноватых. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. Уголовники чувствовали себя хозяевами. Если начальство било для воспитания страха, то уголовники избивали «отводя душу», когда вся скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью, в основном политических. Для уголовников это было просто развлечением. Лагерное начальство не конфликтовало с ними, а использовало в своих целях. Отцу Иоанну, как и многим сокамерникам, предстояло учиться жить, чтобы выжить. Зловонная матерщина была постоянным фоном лагерных будней, укрыться от неё было негде. Иногда, то тут, то там раздавались взрывы какого-то утробного смеха, больше похожие на страдальческие вопли. А то, перекрывая гул, в него камнем падало зловещее слово, предвещающее конфликт и кровавую разборку.

возвращались после работы, промёрзшие и мокрые, за ночь бы высушить всё холодное и сырое рабочее – так раздетым ведь замёрзнешь на голом. Так и сушили на себе. В зимние ночи к стенам бараков примерзали шапки, у женщин – волосы. Даже лапти прятали под головы, чтоб не украли их с ног. Посреди барака стояла бензиновая бочка, пробитая под печку, и хорошо, если она была раскалена – тогда парной портяночный дух застилал весь барак, – а то, бывало, и не горели в ней дрова. К приходу заключённых огромный барак должен быть натоплен, подметён и убран. И если дежурный не успеет – надзиратель направит в карцер, а заключённые изобьют. И если бы только это. Самым страшным был тот тлетворный дух лагерной обстановки, создаваемый уголовниками, который всех держал в постоянном ожидании беды. Уголовники не работали, это была лагерная элита. Но их нормы обязаны были выполнять те, кто не принадлежал к их клану. Кровавые разборки внутри группировок не различали правых и виноватых. Человеческая жизнь не стоила ни гроша. Уголовники чувствовали себя хозяевами. Если начальство било для воспитания страха, то уголовники избивали «отводя душу», когда вся скопившаяся ненависть и жестокость выходили наружу. Били кого-нибудь каждый день, били умеючи, с удовольствием и радостью, в основном политических. Для уголовников это было просто развлечением. Лагерное начальство не конфликтовало с ними, а использовало в своих целях. Отцу Иоанну, как и многим сокамерникам, предстояло учиться жить, чтобы выжить. Зловонная матерщина была постоянным фоном лагерных будней, укрыться от неё было негде. Иногда, то тут, то там раздавались взрывы какого-то утробного смеха, больше похожие на страдальческие вопли. А то, перекрывая гул, в него камнем падало зловещее слово, предвещающее конфликт и кровавую разборку.

А за дощатыми стенами барака темнота ночи и жестокий мороз сковывали всё, кроме ветра. Ветер нёс снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствия, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперёд. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки и бараки покрывали землю. Вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Струны колючей проволоки, натянутые от столба к столбу, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов, а среди рядов колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, взбирались на крыши бараков, падали с них и пробегали по территории лагеря, окружённого проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обежав определённый сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный бег. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго, ветер опять внезапно срывался, и всё снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения ещё спал, когда вдруг раздавался удар по висевшему рельсу, сначала один, у входа в лагерь, а потом под ударами уже звенели стальные рельсы в разных местах лагеря.

Прожекторы на вышках судорожно начинали метаться, ворота лагеря открывались, и в зону один за другим въезжали крытые грузовики с «воспитателями», надзирателями, работниками по режиму и вольнонаёмными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди и по четыре человека шли к ним, обходили со всех сторон, проверяли сохранность решёток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков, свидетельствующих о побегах заключённых. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы ещё более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали с вышек лагерь. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Темнота медленно светлела, ночь постепенно переходила в серый северный зимний рассвет, но ветер по-прежнему рвал жёсткий и колючий снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и нёс его всё дальше и дальше. Лагерь особого назначения, состоящий из тысяч заключённых, оживал, начиная свой трудовой день в шесть утра. Хлопали двери бараков, заключённые выбегали на холод и пронизывающий ветер – строились для поверки. Раздавались крики, ругань, кого-то, как всегда, били.

А за пределами зоны лагеря, невдалеке от него, горело несколько костров, пламя их, то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днём и ночью беспрерывно, отогревая мёрзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключённых. Лагерь ежедневно посылал туда сотни своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму. Строясь побригадно в колонны, со страхом перед неизвестностью наступившего дня, шли они на раздачу «пайки» и оттуда понуро, под брань конвоя, пробираясь сквозь снег, следовали до делянок – не ограждённых забором участков, под строгим наблюдением с вышек вооружённой охраны. Делянки были разбросаны вокруг каждого ОЛП, где пилили, валили и разделывали лес. Заготовленный лес трелевали к железной дороге и там грузили на платформы. Это был тяжёлый физический труд, всё больше ручной, зимой от зари до зари, когда сильный мороз и порывистый ветер были страшны не только заключённым, но и сопровождающей их тепло одетой охране. Выполняемая заключёнными работа была нужна, но она пугала каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Работа становилась невыносимой, мучительной и страшной в этом типичном советском лагере, с его изнурительным режимом жизни, с неимоверной усталостью и глубоким истощением людей, где всё делалось для того, чтобы медленно привести их к смерти. Это – иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

трелевали к железной дороге и там грузили на платформы. Это был тяжёлый физический труд, всё больше ручной, зимой от зари до зари, когда сильный мороз и порывистый ветер были страшны не только заключённым, но и сопровождающей их тепло одетой охране. Выполняемая заключёнными работа была нужна, но она пугала каждого непонятностью требований, бессмысленной жестокостью и непреодолимыми трудностями, создаваемыми лагерным начальством. Работа становилась невыносимой, мучительной и страшной в этом типичном советском лагере, с его изнурительным режимом жизни, с неимоверной усталостью и глубоким истощением людей, где всё делалось для того, чтобы медленно привести их к смерти. Это – иллюзия работы, того самого труда, о котором на воротах всех лагерных отделений находится предписанная лагерным уставом надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства». Лагерь же мог прививать и прививал только ненависть и отвращение к труду.

Расстояние от лесоповала до лагеря в среднем составляло шесть километров, «зэки» весь день работали под открытым небом, по пояс в снегу. Вымокшие до нитки, голодные и нечеловечески усталые. Нормы были рассчитаны на шестнадцать часов работы. Если считать, что подъём, завтрак, развод на работу, и ходьба на её место занимают полтора часа минимум, обед – час и ужин вместе со сбором ко сну полтора часа, то на сон после тяжёлой физической работы на воздухе оставалось всего четыре часа. Человек засыпал в ту самую минуту, когда переставал двигаться, умудрялся спать на ходу или стоя. Недостаток сна отнимал больше силы, чем голод. Невыполнение нормы грозило штрафным пайком – триста граммов хлеба в день и без баланды.

«Я не встретил в лагере никого, — свидетельствует в своих мемуарах поляк Герлинг-Грудзинский, — кто проработал бы в лесу дольше двух лет. Обычно они уже через год уходили с неизлечимым пороком сердца в бригады, занятые на несколько более лёгких работах, а оттуда на смертельную «пенсию» — в «мертвецкую».

Среди заключённых других лагерей бытовало мнение, что лагерь, основной профиль которого лесозаготовка — хорошее место. Однако у попавших в Каргопольлаг этот взгляд очень быстро менялся. Актриса Татьяна Окуневская пишет: «Ни Джезказган, ни 36-й, ни культбригада — ничто. Вот он, настоящий лагерь… Совсем на болоте, летом, когда идёшь по трапам, они колышутся. Голо. Пусто. Ни деревца. Здесь раньше был лесоповал, а теперь всё вырубили, и лес где-то за пять километров, и никаких волокуш — пешком». И сотни таких лагерей, подобно сыпи, были разбросаны по всему лицу советской страны.

Отец Иоанн так вспоминал о своей работе на этом лесоповале: «Лагерники подпиливали, а в мою задачу входило повиснуть на дереве и повалить его в нужном направлении. И вот я висну на нём да молитву шепчу. А со стороны кричат: «Давай, батя, давай!» – а дерево ни с места. Вот такая была школа молитвы». Незабываемым впечатлением осталась в памяти отца Иоанна первая лагерная баня, и он не раз вспоминал эту трагикомичную историю: «Получив неподъёмную деревянную шайку и обмылок, все стали смывать с себя поты тюремных скитаний. Я это мыло и воду использовал, чтобы намылить голову, мне-то шевелюру мою оставили. Подхожу к баку с водой, а возле него страж из уголовников. Прошу: «Дайте водички ещё». Отвечает: «Не положено». «Что же я буду делать?» – «А что хочешь». Неожиданно из соседнего бака слышу голос, в нём, оказывается, кто-то моется. «Батя, ты чего там? Иди сюда!» – это вор в законе голос подал. Иду. «Давай шайку, – начерпал, – используешь, приходи ещё». Так я первый раз помылся. Остальным пришлось ходить намыленными до следующей бани».

Ко всему этому следует добавить то – как из «хлеборезки» в столовую носили на подносе хлеб под охраною самых здоровых бригадников с дрынами – иначе вырвут, собьют, расхватают и то – как на самом выходе из посылочного отделения, посылки выбивали из рук. И об этом следует сказать особо.

Посылки выдавались только тем, кто выполняет норму, остальные подвергались конфискации. Всё это не носило характера произвола, отнюдь. Об этом читались приказы, в особо важных случаях заставляли всех поголовно расписываться. Это не было дикой фантазией какого-то дегенерата начальника, это был приказ высшего начальства. Но даже если кем-либо посылки и получались, – можно было пообещать какому-нибудь воспитателю половину, а половину всё же получить, – то нести такую посылку было некуда. В бараке давно ждали блатные, чтобы отнять на глазах у всех и поделиться со своими. Посылку надо было или сразу съесть, или продать. Покупателей было сколько угодно – десятники, начальники, врачи.

Был и третий, самый распространенный выход. Многие отдавали хранить посылки своим знакомым по лагерю или тюрьме, работавшим на каких-либо должностях и работах, где можно было запереть и спрятать. Или давали кому-либо из вольнонаёмных. И в том и в другом случае всегда был риск – никто не верил в добросовестность хозяев, – но это была единственная возможность спасти полученное.

А денег не платили вовсе. Ни копейки. Платили только лучшим бригадам, и то пустяки, которые не могли дать им серьёзной помощи. Во многих бригадах бригадиры делали так: выработку бригады записывали на два-три человека, давая им перевыполненный процент, за что полагалась денежная премия. На остальные двадцать – тридцать человек в бригаде полагался штрафной паёк. Это было остроумным решением. Если бы на всех заработок был поделён поровну, никто не получил бы ни копейки. А тут получали два-три человека, выбираемые совсем случайно, часто даже без участия бригадира в составлении ведомости.

А тут ещё постоянное чувство тревоги – не отнимет ли начальство выходного дня. А также это вечное лагерное непостоянство жизни и судорога перемен. То слухи об этапе, то сам этап, то какую-то тёмную внезапную тасовку «контингентов», то переброски «в интересах производства», то «комиссовки», то инвентаризацию имущества, то внезапные ночные обыски с раздеванием и рассматриванием всего скудного барахла. И отдельные доскональные обыски к 1 Мая и 7 Ноября, а три раза в месяц губительные и разорительные бани. И ещё, потом – постоянная цепкая и порой мучительная неотделимость от бригады, когда необходимо круглые сутки, круглый год и весь протяжный срок действовать не как решил ты, а как надо бригаде…

И вот в такой обстановке, во тьме неволи, в ярме непосильного труда, потерялись первые годы жизни заключённого Крестьянкина. Что видел он за это время, что слышал, что предчувствовал? Тайна. Кругом был разлит яд греха и смрадных болезней души и тела, отравляющих всё вокруг. Сердце священника оплакивало непостижимые пути падения человека, но всё увидело и всё приняло покаянным воплем за всех как за собственный, личный грех. Его молитва стала светильником посреди этой смертной тьмы. Молитвой он отдавал Богу все обстоятельства каждодневной лагерной жизни, себя и всех окружающих. Сам же сочувственным вниманием устремлялся утешать и ободрять пребывавших во мгле уныния.

Вспоминая своё прошлое, отец Иоанн говорил: «Помышлял ли я о таком проявлении воли Божией? Конечно, нет. А Господь переводит меня на другое послушание – в заключение, к новому руководству, к новой пастве. Так, помимо нашего понимания и осмысливания, ведёт Господь по жизни нашу утлую лодчонку своей твёрдой рукой». Человек, укоренённый в вере, призывался к жизненному подвигу на Крест, и в нём «безумие» нездешнего мира должно было противостоять тому, что кипело вокруг, за что грызлись обезумевшие в безбожии люди, где был забыт не только Бог, но и само человеческое достоинство.

«…И после этого сам собою вставал вопрос перед каждый из нас и пред всеми нами вместе: так кто же мы? Кто же мы? Есть ли у нас живая вера во Христа? Творим ли мы дела для Бога, ради Бога и во славу Божию или работаем страстям и самости своей? Эти благочестивые размышления должны заставить всех нас глубоко призадуматься над истинным смыслом жизни, особенно в это смутное время и в наши чрезвычайно тревожные дни. И когда мы с вами чаще будем напоминать себе об этом, тогда это будет ближе нашей душе, нашему сердцу. Поспешим же на зов Божией Любви. Ради чего мы живём на земле? Ради того, чтобы наследовать нескончаемую вечную жизнь…» Русский священник был отправлен миссионером в земной ад, чтобы тихостью, спокойствием и кротостью принести туда память о Божественной любви. Сам отец Иоанн постигал истину в том, что христианин – всегда воин, что нет ему покоя, он всегда в борьбе с собой, со злом. А награда ему – чистая высокая душа и ничего больше.

«…И после этого сам собою вставал вопрос перед каждый из нас и пред всеми нами вместе: так кто же мы? Кто же мы? Есть ли у нас живая вера во Христа? Творим ли мы дела для Бога, ради Бога и во славу Божию или работаем страстям и самости своей? Эти благочестивые размышления должны заставить всех нас глубоко призадуматься над истинным смыслом жизни, особенно в это смутное время и в наши чрезвычайно тревожные дни. И когда мы с вами чаще будем напоминать себе об этом, тогда это будет ближе нашей душе, нашему сердцу. Поспешим же на зов Божией Любви. Ради чего мы живём на земле? Ради того, чтобы наследовать нескончаемую вечную жизнь…» Русский священник был отправлен миссионером в земной ад, чтобы тихостью, спокойствием и кротостью принести туда память о Божественной любви. Сам отец Иоанн постигал истину в том, что христианин – всегда воин, что нет ему покоя, он всегда в борьбе с собой, со злом. А награда ему – чистая высокая душа и ничего больше.

Глава 2.

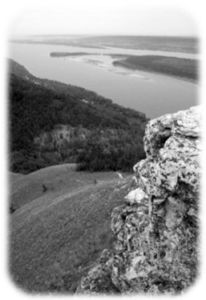

На северо-западе Самарской Луки, рядом с молчаливым стражем Жигулей – величественным Молодецким курганом, сурово возвышающимся своими отвесными скалами и уступами над красавицей Волгой, младшей сестрой пристроилась Девья гора, с одной стороны, круто обрываясь в волны, пенящиеся у её подножия, а с другой, опустив свою каменную пяту в устье оврага Жигулёвская труба. Отсюда, с небольшой высоты Девьей горы и головокружительной высоты Молодецкого кургана, на вершине которого росли реликтовые сосны, пронзая своими верхушками голубую высь неба, начиналась живописная гряда Жигулёвских гор. У самого берега Волги, почти у подножия кургана, стояла возникшая на месте рыболовецкого стана деревня Жигулиха. А с Девьей горы был хорошо виден Усинский курган, получивший в народе, за свою плоскую вершину, второе название – гора Лепёшка. Со стороны Волги эта гора возвышалась непреступной отвесной стеной, похожей на слоёный пирог из-за отчётливо видимых пластов горных пород.

…Среди редких елей, на третьей ступени Девьей горы, был раскинут шатёр атамана. До шатра,  сделанного из натянутых парусов, с коврами, расстеленными по земле, вели рубленые сходни. Под самой горой, в бухте, стояли боевые челны и струги. Сам Степан Тимофеевич возлежал на подушках и, куря свою трубку, всматривался в линию дальнего берега. Был конец августа. Ветер с Волги чуть шевелил полотнища шатра. О чём думал атаман? Что его беспокоило?..

сделанного из натянутых парусов, с коврами, расстеленными по земле, вели рубленые сходни. Под самой горой, в бухте, стояли боевые челны и струги. Сам Степан Тимофеевич возлежал на подушках и, куря свою трубку, всматривался в линию дальнего берега. Был конец августа. Ветер с Волги чуть шевелил полотнища шатра. О чём думал атаман? Что его беспокоило?..

Пока всё складывалось удачно. Выйдя 20 июля из Астрахани, с 11 тысячным войском повстанцев, они уже 4 августа были возле Царицына. Захватив город, быстро продвигаясь вперёд, к середине августа подошли к Саратову, где были встречены хлебом и солью. Также хлебом и солью, да ещё и колокольным звоном, 26 августа встречала их Самара. Численность повстанцев увеличилась до 20 тысяч человек. Разин спешил. Он стремился захватить Симбирск – сильно укреплённую крепость, важнейший стратегический пункт…

…Пламя костра, гонимое ветром, освещало золотом искр сдвинутую на лоб красную бархатную шапку атамана, подбитый лисицей чёрный кафтан, красный полукафтан, выглядывающий из-за отогнутой полы кафтана, пистолеты за кушаком и зелёные сапоги с блестящими подковками. А внизу, у подножия горы, горели костры, слышался хмельной говор и песни под звуки домры…

Атаман не мог знать, что наступление на Симбирск, к которому он подойдёт 4 сентября, не принесёт ему успеха. Хотя войско гарнизона из 4 тысяч человек, которое возглавит родственник царя, воевода Иван Богданович Милославский, будет частично убито, рассеяно, взято в плен, а часть отступит в кремль и будет находиться в осаде в течение месяца. А пришедший к нему на помощь с двумя рейтарскими полками и несколькими сотнями дворян, воевода Юрий Никитич Барятинский будет разбит и позорно сбежит с малым количеством своих людей. И что лишь подошедший по личному указанию царя – Алексея Михайловича, князь Юрий Алексеевич Долгорукий, с войсками карателей, заставит Разина потерпеть поражение. А сам атаман, с прострелянной пулею ногой и рассечённой саблей головой, в сопровождении небольшого отряда преданных казаков пустится на лодке вниз по Волге. По пути на Дон Степан Разин сделает остановку в покинутом ранее лагере у села Большая Рязань, где будут оставлены тяжелораненые и немощные дружинники.

А разрозненные отряды «разинцев», преследуемые наседавшими царскими войсками, будут отходить по правому, горному берегу Волги. Многие из них высадятся с барок и стругов ниже села Ширяево и, спасаясь от стрельцов, спрячутся в лесах, ущельях и пещерах Жигулёвских гор…

…14 апреля, на Дону, в Кагальницком городке богатые казаки под руководством войскового атамана Корнилы Яковлева схватят Разина, выдадут царскому правительству, и 6 июня 1671 года он будет четвертован на Болотной площади, в Москве, а патриарх, по настоянию царя Алексея, предаст его анафеме.

Узнав об этом предательстве казаков на Дону, один из подвижников Степана Разина – атаман Фёдор Шелудяк, верховодивший в то время в Астрахани, поднимет свои дружины в поход на Симбирск – опору царских войск на Волге. По суше на конях и по реке на стругах выйдет войско в 5 тысяч человек, которое по мере приближения к городу будет пополняться отставшими ранее от Разина повстанцами, а также беглой вольницей, вышедшей из лесов и тайных становищ. Кроме того, к ним присоединяться казаки атамана Ивана Константинова, всё ещё не потерявшие свою власть в Самаре. Симбирск попытаются взять приступом дважды. И дважды царские войска отобьют натиск голытьбы. В бою погибнет Иван Константинов. Горькое чувство неудачи будет преследовать Фёдора и останется одна надежда – укрепиться в Жигулях, собрать сюда всех бедных и обездоленных, накопить силы для нового наступления…

…Струги Фёдора Шелудяка приближались к подножию Молодецкого Камня. Но что это? Высокий кряж курился. Один из пожилых казаков, сидящих на носу струга, рассказал предание о том, как проплывал раненый Степан Тимофеевич мимо Жигулей и попросил товарищей причалить к берегу. Пристали к Молодецкому Камню, на руках, вынесли атамана из рыбацкой лодки. А он вынул из кармана свою трубку, бывшую неразлучной спутницей во всех его ратных походах, и зарыл её в землю. Отплыв от берега, видно было с лодки, как над крутым курганом поднимался синий дымок – курилась трубка Степана Разина…

…Струги Фёдора Шелудяка приближались к подножию Молодецкого Камня. Но что это? Высокий кряж курился. Один из пожилых казаков, сидящих на носу струга, рассказал предание о том, как проплывал раненый Степан Тимофеевич мимо Жигулей и попросил товарищей причалить к берегу. Пристали к Молодецкому Камню, на руках, вынесли атамана из рыбацкой лодки. А он вынул из кармана свою трубку, бывшую неразлучной спутницей во всех его ратных походах, и зарыл её в землю. Отплыв от берега, видно было с лодки, как над крутым курганом поднимался синий дымок – курилась трубка Степана Разина…

…Проплыв далее вдоль Жигулёвской гряды облюбует Фёдор за селом Моркваши удобное место для наблюдения – каменистый утёс, отвесно обрывавшийся в реку. Видя безысходность положения своих войск, и желая сохранить жизнь людей, атаман пойдёт на переговоры с царскими воеводами и графом Петром Васильевичем Шереметевым, обещая запретить своей вольнице воевать, если царь выдаст охранную грамоту всей поволжской «голытьбе». Но на Среднюю Волгу всё пребывали и пребывали правительственные войска. И вот уже на утёсе, облюбованном Шелудяком, «разинцы» отбиваются от государевых войск и, вырываясь из окружения, плывут вниз по реке к Каспию. Но 27 ноября падёт и Астрахань, будет схвачен и казнён Фёдор Шелудяк…

С того далёкого 1671 года прошло много лет. А, впрочем, много ли? Для человеческой жизни, да – очень много, а для Жигулёвских гор, которым миллионы и миллионы лет – нет ничто. Жигули, словно каменные страницы древней книги, повествующей о седом прошлом нашего края. Стоя на вершине Молодецкого кургана, испытываешь необъяснимое чувство полёта. Внизу бескрайная водная гладь и бесконечный простор. И находясь здесь, вдруг вполне реально представляешь картины прошлого, когда по этому волжскому простору плыли парусные суда восточных купцов, а царские корабли и купеческие барки везли свои товары вниз к Каспию, а далее в Персию и Бухару. А из глубин Азии добегали до нас и мчались по местным тропам и дорогам несметные орды кочевников. И простой русский человек находил на берегах великой реки, в окрестных горах и лесах пристанище и приют.

Отсюда волжская вольница высматривала проплывающие по Волге суда, и как только загорался огонь на наблюдательном пункте, из многочисленных бухточек и островков выплывали навстречу судну на своих утлых лодках «удалые добры молодцы». И над водной гладью реки далеко разносился громогласный клич: «Сарынь, на кичку!» Это означало – голь, чернь на нос судна. И услышав этот крик, бурлаки, тянувшие лямки, бросались наземь, рабочие на судне ложились на носу палубы лицом вниз, что было гарантией сохранения их жизни.

огонь на наблюдательном пункте, из многочисленных бухточек и островков выплывали навстречу судну на своих утлых лодках «удалые добры молодцы». И над водной гладью реки далеко разносился громогласный клич: «Сарынь, на кичку!» Это означало – голь, чернь на нос судна. И услышав этот крик, бурлаки, тянувшие лямки, бросались наземь, рабочие на судне ложились на носу палубы лицом вниз, что было гарантией сохранения их жизни.

Сколько людей прошло по тем каменистым тропам, сколько ног сгладило эти когда-то острые камни, сколько дождей их омыло. На спуске в овраг, по ту сторону Молодецкого кургана, уже не находишь под ногами остатков деревянной лестницы, которая была здесь когда-то. Под мягким покрытием листвы рассыпаны камни. Мошкара и ветви деревьев лезут в лицо. В овраге пасмурно и сыро. Внизу, в воде – огромные скользкие валуны, пройти по берегу Волги невозможно, его как такового нет; лишь каменистые глыбы и отвесные скалы. А это, значит, снова предстоит изнуряющий и выматывающий подъём. Подъём, от которого скоро начинают подрагивать ступни ног и колени, а также приходит ощущение тяжести всего, что взято с собой. Одежда – хоть отжимай. Капли пота стекают по лицу. То ли от быстрой перемены высот, то ли от физического напряжения – «закладывает» уши. Лишний раз убеждаешься, что какими бы относительно невысокими не были Жигули, но это всё-таки – горы. И было бы легче продолжать подъём, если бы не камни, постоянно движущиеся под ногами! Правда, по оврагу, на всём его протяжении, были и большие камни, словно положенные кем-то специально. А впрочем, почему бы и нет? В некоторых оврагах можно ещё разобрать трухлявые брёвна, лежащие поперёк, которые буквально рассыпались от прикосновения к ним. А выше них иногда можно увидеть уже почти разрушенные постройки, в очертаниях которых ещё можно угадать подобие навеса или смотровой площадки.

Обычно ниже, по оврагу, в беспорядке разбросаны валуны. Причём, многие из них покрытые мхом. Если учесть, что поблизости не было скалистых мест, а был только лес, да и до обрывистого берега Волги – далеко, то вполне уместен вопрос: «Откуда здесь могли появиться такие огромные камни?» Конечно, трудно поверить в то, что в этом месте как раз и было одно из оборонительных укреплений «разинцев» от государевых войск, когда восставшие крестьяне, защищаясь от наседавших царских солдат, специально поднимали в гору камни для того, чтобы в случае необходимости, подняв заслоны из брёвен, скатить камни на головы неприятеля. А почему бы и не поверить в то, что это так и было?

Обычно ниже, по оврагу, в беспорядке разбросаны валуны. Причём, многие из них покрытые мхом. Если учесть, что поблизости не было скалистых мест, а был только лес, да и до обрывистого берега Волги – далеко, то вполне уместен вопрос: «Откуда здесь могли появиться такие огромные камни?» Конечно, трудно поверить в то, что в этом месте как раз и было одно из оборонительных укреплений «разинцев» от государевых войск, когда восставшие крестьяне, защищаясь от наседавших царских солдат, специально поднимали в гору камни для того, чтобы в случае необходимости, подняв заслоны из брёвен, скатить камни на головы неприятеля. А почему бы и не поверить в то, что это так и было?

Назад — Гаврилова поляна — Вступительные статьи Далее — Гаврилова поляна — главы 3 и 4

Оставьте первый комментарий