Глава 9.

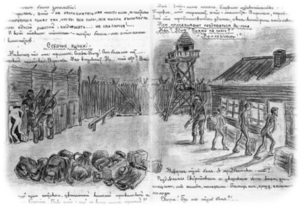

20 дней провёл отец Иоанн в ожидании своего назначения. Жизненное странствие приостановилось. Томительно шло время. 25 октября 1950 года, будучи ещё в Ерцево, в день пятилетнего юбилея своей иерейской хиротонии он пишет письмо близким: «Я по милости Божией жив и здоров. Памятный для меня день провёл в духовной радости и мысленно-молитвенном общении со всеми вами. Слава Творцу за все Его благодеяния к нам недостойным!» 3 ноября его на два дня перебросили в ОЛП № 5 в посёлок Волокша, потом ещё на месяц в ОЛП № 9 посёлок Чужга, и только 3 декабря определилось место его лагерной жизни на 2 года 9 месяцев и 9 дней. Отец Иоанн впоследствии вспоминал своё прибытие на ОЛП № 16 в посёлок Чёрный. Сам он всегда называл это место Чёрная Речка, так вошла она в его сознание и память по первому впечатлению. Север. Декабрь месяц. Настоящие морозы. Этапу надлежало пройти через неширокую, но по истине «чёрную» речку. Вот так вспоминал батюшка этот «переход»:

«Мост через бурлящий глубоко внизу поток был редко настлан шпалами, на которые наросли гребни льда. Очевидно, по этому настилу частенько проходили пополнения новых насельников. Конвой с собаками шёл по трапу рядом с этим зловещим мостом. Заключённые, уставшие от долгого пути, с котомками за плечами прыгали по шпалам. Двое, шедших впереди, до меня, сорвались на глазах у всех, но это не обеспокоило охрану. Это были плановые убытки. Река принимала жертвы в свои ледяные объятья. Я прощался с жизнью. Зажмурив и без того невидящие глаза (очков-то не было), позвал на помощь святителя Николая, он уже не раз спасал меня. «Господи, благослови!» И оказался на другом конце настила на твёрдой земле. Сердце приникло к защитнику. Он, только он перенёс меня, даруя жизнь».

Страхи первого дня знакомства на этом не кончились. Когда подошли к проходной в зону, треск проснувшегося громкоговорителя спугнул тишину, заставив всех вздрогнуть. Сломанный допотопной техникой голос прорычал: «В этапе есть священник, к его волосам не прикасаться!» Кто мог знать, что это Божие веление о Своём служителе? Ни во время следствия, хотя арестованных брили в момент поступления в тюрьму, ни в лагере, никто не посягнул нарушить этот невесть откуда пришедший приказ. Ожидание очередной грядущей беды на мгновение мелькнуло в сознании отца Иоанна и исчезло, поглощённое реальностью дальнейших событий. Этап уже растянулся по плацу, и началось распределение по командам. Ещё один вражий набег пришлось испытать ему в этот день. Когда выкликнули фамилию Крестьянкина, уголовники вдруг дружно грохнули: «Это наш батя, наш!» В ответ бесстрастный голос произнёс: «Ну, раз он ваш, то с вами и пойдёт». И перекличка двинулась дальше, оставив Крестьянкина в тревожном ожидании. Когда всех распределили, отца Иоанна отправили в барак на 300 человек с трёхъярусными нарами, где преимущественно жили политзаключённые.

Первый же лагерный день показал отцу Иоанну, что такое «хождение по водам», когда идти надо только верой, ибо ты человек незащищённый. Начиналась жизнь по неведомым ему ранее законам. В Бутырской тюрьме он впервые встретился с той средой, в которой Промысл определял его жить. В тюрьме даже самые заматерелые уголовники были связаны незримыми цепями порядков этого особого учреждения. В лагере всё менялось, здесь они чувствовали себя хозяевами, их законы вступали в жизнь во всей силе. Этот лагерь строгого режима стал новой ступенью испытаний для отца Иоанна, и особые обстоятельства продиктовали ему образ жизни в Боге в этих исключительных условиях: «Тебя лишили Храма, стань им сам, тебя Промысл Божий послал в среду не ведающих Бога, покажи им Божии дары: теплоту искренней любви, простоту и глубину благоговения и смирения».

Первый же лагерный день показал отцу Иоанну, что такое «хождение по водам», когда идти надо только верой, ибо ты человек незащищённый. Начиналась жизнь по неведомым ему ранее законам. В Бутырской тюрьме он впервые встретился с той средой, в которой Промысл определял его жить. В тюрьме даже самые заматерелые уголовники были связаны незримыми цепями порядков этого особого учреждения. В лагере всё менялось, здесь они чувствовали себя хозяевами, их законы вступали в жизнь во всей силе. Этот лагерь строгого режима стал новой ступенью испытаний для отца Иоанна, и особые обстоятельства продиктовали ему образ жизни в Боге в этих исключительных условиях: «Тебя лишили Храма, стань им сам, тебя Промысл Божий послал в среду не ведающих Бога, покажи им Божии дары: теплоту искренней любви, простоту и глубину благоговения и смирения».

Сначала он ходил в подряснике. Когда же подрясник «измочалился», пришлось облачиться в «одежду поругания» – грязную тюремную робу. Как у всех. Батюшка вспоминал, что ему от подобной перемены стало даже удобнее. Незаметнее.

В его письмах лагерного периода, сохранённых духовными чадами, нет ни вздохов, ни жалоб, только однажды в октябре 1951 года, когда к концу приближался первый год его работы на лесоповале, в письме мелькнуло: «Я во всём, кроме праведности, подобен Иову». Осмысливая этот тяжкий во всех отношениях период жизни, он писал на волю скорбящим и унывающим до ропота чадам: «Вся земная жизнь наша – беспрерывное чередование многих и разнообразных радостей, и скорбей, происходящих исключительно по воле Божией, соответственных нашим духовным и телесным силам. При всех скорбных обстоятельствах жизни, по совету преподобного Серафима, необходимо чаще – с должным вниманием и вдумчивостью – читать книгу праведного Иова, обратив своё внимание особенно на 2 главу. Тогда в сердце и устах наших не будет ни одного слова ропота на Господа Бога. А душа ваша, покоряясь во всём воле своего Небесного Отца, будет неустанно восхвалять Его следующими словами: «Буди имя Господа не благословенно отныне и до века».

И ещё одна устрашающая туча нависла над лагерным трудником: он стал катастрофически терять зрение. И не в это ли время, когда для него стал тускнеть дневной свет, Господь приоткрыл его зрение духовное, дал ощутимо соприкоснуться миру иному? «Состояние моего зрения требует всё более и более строгого режима. Пишу и читаю только с помощью лупы, так как никакими очками моя близорукость не корректируется. Но при всех моих скорбях я постоянно благодушествую и преизобилую духовной радостью, делясь ею со всеми ищущими её. За всё благодарю Господа, укрепляющего и утешающего меня, раба Своего». Кратко, очень кратко и прикровенно говорит отец Иоанн о внутреннем, щадя душевный покой своих чад, он опускал повествование о суровой и часто жестокой повседневности. Так лесоповал стал для отца Иоанна местом, где духовно ощутил он Божие присутствие и особенную Его помощь, где во мрак, обступивший его душу и обессиленное тело, вошёл Господь, преобразив Собою увядающую жизнь. И все скорби, в том числе и лагерные, стали восприниматься им как дар Божий. Ожили и наполнились реальным содержанием слова «сила Божия в немощи совершается». И стал он послушником Промысла Божия на всю оставшуюся жизнь.

зрение. И не в это ли время, когда для него стал тускнеть дневной свет, Господь приоткрыл его зрение духовное, дал ощутимо соприкоснуться миру иному? «Состояние моего зрения требует всё более и более строгого режима. Пишу и читаю только с помощью лупы, так как никакими очками моя близорукость не корректируется. Но при всех моих скорбях я постоянно благодушествую и преизобилую духовной радостью, делясь ею со всеми ищущими её. За всё благодарю Господа, укрепляющего и утешающего меня, раба Своего». Кратко, очень кратко и прикровенно говорит отец Иоанн о внутреннем, щадя душевный покой своих чад, он опускал повествование о суровой и часто жестокой повседневности. Так лесоповал стал для отца Иоанна местом, где духовно ощутил он Божие присутствие и особенную Его помощь, где во мрак, обступивший его душу и обессиленное тело, вошёл Господь, преобразив Собою увядающую жизнь. И все скорби, в том числе и лагерные, стали восприниматься им как дар Божий. Ожили и наполнились реальным содержанием слова «сила Божия в немощи совершается». И стал он послушником Промысла Божия на всю оставшуюся жизнь.

Там, в земном аду, свершилось духовное становление отца Иоанна Крестьянкина. С этого времени его жизнь во всей полноте её проявлений стала служением Богу, претворив в служение и обычное человеческое делание. И в нём самом всё освятилось и просветлело от озарившего его Невечернего Света, он встал на свой сокровенный путь. Напряжённый быт лагерной жизни, где так часто являлась внезапная и бессмысленная гибель, не позволял строить планы на будущее, учил, всецело отдаваясь Богу, молиться. Иисусова молитва позволяла обнимать христианской жалостью и любовью всех и всё сущее вокруг. Сам, будучи заключённым в лагере, он видел в окружающих страшный гибельный плен – плен души, и им некогда было подумать о добром, осмыслить свои поступки и слова в свете Божественной Истины, у всех было своё дело, более для них важное в настоящее время.

Отец Иоанн видел, что добро и сама мысль о добре становились здесь чужды. Истина прогонялась из души ни с чем. А голос совести постепенно ослабевал. Это первый этап истребления Бога в душе. И с него начиналась болезнь души. Отмахивание души от зова Божьего, переход в её ожесточение, когда начинали раздражать упрёки совести, всё святое и всё Божие. Упиваясь сладостью порока, человек переставал видеть бездну, разверзающуюся под его ногами. Человек с цинизмом топтал святыню, бесчестил её, как будто сила зла, уже возросшая в человеке, боялась этой святыни.

И после этого душа опускалась на следующую ступень самоистребления. Святое совсем не допускалось в душу. Зов совести прекращался. Гас свет, в человеке воцарилось и начинало хозяйничать животное, звериное, плотское. Это время полного духовного закоснения. И вот в душе, освободившейся от сторожевой башни – совести, развертывался бесшабашный, неудержимый разгул зла. Зло воцарялось в человеке, а человек становился его жалким и послушным рабом. В угаре этого кружения человек уже не замечал тьмы вокруг себя, разложения и смрада, он стремительно летел к пропасти, к гибели конечной. Теперь зло воцарилось в душе безраздельно и властно. А со злом воцарялась тьма, разложение, гибель, смерть… Смерть естественно только довершала дело. Страшна картина гибели души, смерти всего живого. Ведь именно с гибели души человека начиналась гибель целого народа.

А контингент людей в лагере был самый разнообразный, кого только здесь не было: учёный и студент с клеймом политзаключённого, колхозники от сохи и работяги от станка, был даже художник, после войны прибыло немало католиков из Прибалтики и из Западной Украины, были и священнослужители. Но самым распространённым был уголовный элемент. Они, по меткому официальному определению, «социально близкие» советской власти, составляли лагерную элиту, на которую негласно, но и, не скрывая этого, опиралось лагерное начальство.

А контингент людей в лагере был самый разнообразный, кого только здесь не было: учёный и студент с клеймом политзаключённого, колхозники от сохи и работяги от станка, был даже художник, после войны прибыло немало католиков из Прибалтики и из Западной Украины, были и священнослужители. Но самым распространённым был уголовный элемент. Они, по меткому официальному определению, «социально близкие» советской власти, составляли лагерную элиту, на которую негласно, но и, не скрывая этого, опиралось лагерное начальство.

Невозможно представить, какую страшную реальность воплощённого на земле ада лагерной жизни сталинских времён переживали люди там, в бараках, запертые на ночь снаружи, в атмосфере безраздельно господствующего зла. Резня была делом обыденным и на ОЛП «Чёрный», и тем, кто сам не попадал в стихию кровавых разборок, приходилось видеть, как вытаскивают из бараков трупы. Отец Иоанн только однажды, вспоминая то время, изменившись в лице, произнёс с содроганием: «Несут его, он уже мёртвый, а лес рук тянется ещё и ещё вонзить нож, чтобы утолить разбушевавшуюся в душе стихию зла».

Светлая, чистая, тёплая следственная тюрьма, которую так недавно и так бесконечно давно они покинули, всем, неукоснительно всем казалась отсюда лучшим местом на земле. Все тюремные обиды были забыты, и все с увлечением вспоминали, как они слушали лекции настоящих учёных и рассказы бывалых людей, как они читали книги, как они спали и ели досыта, ходили в чудесную баню, как получали они передачи от родственников, как они чувствовали, что семья — вот здесь, рядом, за двойными железными воротами, как они говорили свободно, о чём хотели (в лагере за это полагался дополнительный срок заключения), не боясь ни шпионов, ни надзирателей. Следственная тюрьма казалась им свободнее и роднее родного дома, и не один говорил, из тех, кому оставалось жить немного: «Я бы хотел, конечно, повидать семью, уехать отсюда. Но ещё больше мне хотелось бы попасть в камеру следственной тюрьмы – там было ещё лучше и интересней, чем дома. И я рассказал бы теперь всем новичкам, что такое «чистый воздух».

Не осталось свидетелей о лагерной жизни отца Иоанна на ОЛП «Чёрный», но сохранились его письма двум матушкам, которые прошли по жизни, за своим духовным отцом, начиная со дня его рукоположения.

Иркутянка Галина Викторовна Черепанова и москвичка, вдова – Матрона Георгиевна Ветвицкая самоотверженно подняли с ним ношу его страдальческих лет, разделили тревоги страннической жизни на приходах, служа ему от трудов рук своих. Через них отец Иоанн связывался с духовными чадами и друзьями. Они стали главными помощницами батюшки в период заключения: собирали посылки, выполняли поручения, ездили в лагерь. Только так, по немногим словам, можно было догадаться об особых обстоятельствах и переживаниях батюшки. К концу 1951 года отец Иоанн оставался на лесоповале: «Я ещё продолжаю работать в прежней должности. Всё будущее должно быть предоставлено водительству Промысла Божия. Слава Всевышнему за все Его благодеяния», – пишет он.

Один журналист, в те же годы бывший в заключении на Чёрной Речке, в своей книге «Тяжёлые годы» напишет о встрече с отцом Иоанном: «Когда я вошёл в барак, мне бросился в глаза священник с длинными вьющимися волосами, с бледным одухотворённым лицом. Он взглянул на меня и предложил с ним покушать. Мы сдружились. Были мы на лесозаготовках, и я видел, как громадное дерево взвалили ему на плечо, и он нёс его, шепча молитву».

Окончился для арестанта Крестьянкина первый лагерный 1951 год. Он завершился тем, что Евангельское учение светом своим вплелось и пронзило душу. Сугубые трудности послушания, привыкание к среде и обстановке – всё было позади. Но до конца заключения остались с отцом Иоанном постоянное напряжение от непредсказуемости лагерной жизни, забота о своём духовном делании, о чадах и о тех, кто был рядом и нуждался в поддержке. Познав особенности пребывания на Кресте лагерной жизни, отец Иоанн применился к обстановке, активно помогали ему в этом и мироносицы.

19 февраля 1952 года он неожиданно сообщает своим адресатам: «В настоящее время я жив и здоров, но зрение моё очень слабое и отрицательно сказывается на общем состоянии моего слабого организма. Имеется надежда на перемену рода моей работы в ближайшее время, которая должна будет облегчить напряжение моих больных глаз, потому что она будет протекать – в большей части – при естественном дневном освещении».

Ровно через месяц, 19 марта, отца Иоанна перевели на работу в бухгалтерию и поселили в барак,  который назывался административным. Собственно говоря, это был даже не барак, а четверть огромного барака: ещё одну четверть его занимала бухгалтерия, а в двух других жили рабочие лесозаготовительных бригад. И они же жили ещё в нескольких таких же бараках. А, кроме того, на территории зоны были расположены: столовая, баня, санчасть со стационаром для лежачих больных (там жил и врач-заключённый), каптёрка, где хранились вещи заключённых, ларёк, где они могли купить на свои деньги кое-какие продукты. И, наконец, ещё одно здание, а в нём – КВЧ, кабинет кума, комната, где собирались нормировщики с бригадирами и устраивались производственные совещания, и плановая часть. КВЧ – это культурно-воспитательная часть, которая, однако, никого не воспитывала, да и к культуре имела отдалённое отношение. Там, правда, стоял шкаф с книгами, а среди них были записки трёх-четырёх русских путешественников, изданные Географгизом. Заведовал культурно-воспитательной частью заключённый – человек сурового вида в гимнастёрке и сапогах, явно – бывший «гебешник», в чём-то проштрафившийся и угодивший в лагерь. Недаром он работал по совместительству и дневальным у кума: так заключённые называли оперуполномоченного – представителя органов госбезопасности. Его кабинет – святая святых, куда не было доступа посторонним, куда стекались доносы лагерных стукачей и куда могли вызвать на допрос.

который назывался административным. Собственно говоря, это был даже не барак, а четверть огромного барака: ещё одну четверть его занимала бухгалтерия, а в двух других жили рабочие лесозаготовительных бригад. И они же жили ещё в нескольких таких же бараках. А, кроме того, на территории зоны были расположены: столовая, баня, санчасть со стационаром для лежачих больных (там жил и врач-заключённый), каптёрка, где хранились вещи заключённых, ларёк, где они могли купить на свои деньги кое-какие продукты. И, наконец, ещё одно здание, а в нём – КВЧ, кабинет кума, комната, где собирались нормировщики с бригадирами и устраивались производственные совещания, и плановая часть. КВЧ – это культурно-воспитательная часть, которая, однако, никого не воспитывала, да и к культуре имела отдалённое отношение. Там, правда, стоял шкаф с книгами, а среди них были записки трёх-четырёх русских путешественников, изданные Географгизом. Заведовал культурно-воспитательной частью заключённый – человек сурового вида в гимнастёрке и сапогах, явно – бывший «гебешник», в чём-то проштрафившийся и угодивший в лагерь. Недаром он работал по совместительству и дневальным у кума: так заключённые называли оперуполномоченного – представителя органов госбезопасности. Его кабинет – святая святых, куда не было доступа посторонним, куда стекались доносы лагерных стукачей и куда могли вызвать на допрос.

В бараке для административно-технических работников жили бухгалтера, нормировщики, экономисты, заведующий столовой, пожарник, который весь день учился играть на баяне, и другие представители тех избранных профессий, где надо работать головой. Здесь, в лагере, их называют «придурками». В вопросе о происхождении этого слова нет единодушия, известны, по крайней мере, две версии: по одной из них оно происходит от слова «придуриваться», то есть притворяться не способным к физическому труду, по другой – работать при дураке, то есть при вольнонаёмном начальнике. Внутри бараков были двухэтажные нары-вагонки, с тумбочками между ними.

Сохранилось воспоминание об отце Иоанне насельника того же ОЛП Владимира Рафаиловича Кабо – этнографа и писателя: «Я прочитал Библию – всю, от начала до конца. Эту книгу книг дал мне Иван Михайлович Крестьянки. Познакомился я с ним весной 1952 года, когда отца Иоанна сняли по состоянию здоровья с общих работ. Помню, как он шёл своей лёгкой стремительной походкой – не шёл, а летел – по деревянным мосткам в наш барак, в своей аккуратной чёрной куртке, застёгнутой на все пуговицы. У него были длинные чёрные волосы, была борода, и в волосах кое-где блестела начинающаяся седина. Его бледное тонкое лицо было устремлено куда-то вперёд и вверх. Особенно поразили меня его глаза, вдохновенные глаза духовидца. Он был чем-то похож на философа Владимира Соловьёва, каким мы знаем его по сохранившимся портретам. Иван Михайлович – так звали его в нашем лагерном быту, так звал его и я – поселился рядом со мной, на соседней «вагонке». Мы быстро и прочно сблизились. Одно время даже ели вместе, что в лагере считается признаком взаимной симпатии. Когда он говорил с вами, его глаза, всё его лицо излучали любовь и доброту. И в том, что он говорил, были внимание и участие, могло прозвучать и отеческое наставление, скрашенное мягким юмором. Он любил шутку, и в его манерах было что-то от старого русского интеллигента. Много и подолгу беседовали. Его влияние на меня было очень велико. Этому способствовало, конечно, и то, что задолго до встречи с ним я уже был как бы подготовлен к ней, а тюрьма и лагерь ещё усилили мой интерес к религии, обострили во мне религиозное чувство. В словах его никогда не было ни укора, ни обличения, и тем назидательнее они действовали на меня. Я встречал немало православных священников и мирян, но, кажется, ни в одном из них не проявилась с такой полнотой и силой глубочайшая сущность христианства, выраженная в простых словах: «Бог есть любовь».

Любовь к Богу и к людям – вот что определяло всё его поведение, светилось в его глазах, вот о чём говорил он весь, летящий, устремлённый вперёд. К нему все без исключения относились хорошо. Я не могу припомнить, что бы было как-то иначе. Этот необыкновенный человек обладал способностью привлекать людей, возбуждать к себе любовь. И это потому, что он сам любил людей. В каждом человеке он стремился разглядеть его духовную природу. Достоинство личности было для него высшей ценностью. Человека, способного принять и понести в себе Божественный свет, он видел и в закоренелом преступнике. Эту черту отца Иоанна я наблюдал много раз, замечая, с какой открытостью, любовью он говорит с профессиональным вором, с человеком, несущим на себе тяжёлый груз прошлых преступлений. В этом, я думаю, и был величайший смысл его пребывания в лагере. Блатные, и те были к нему снисходительны, но для них это было почти проявление любви. А вот и пример их отношения к нему. Однажды начальство поручило отцу Иоанну раздавать зарплату заключённым. Отказаться было невозможно. Лагерные послушания выбору и обсуждению не подлежали.

И случилось то, чего и надо было опасаться, чемодан с деньгами у него похитили. Наказание известное – суд и добавление срока. Весть о его беде «зашелестела» по ОЛП. Через день чемодан с деньгами ему вернули полностью. Принёс его сам старшой, тогда была власть блатных. Не было у отца Иоанна лицеприятия, утешая скорбящих и болящих, он не обходил ласковым словом и гостинцами из посылок ни уголовников, ни шпану. Это продолжалось до тех пор, пока не пришёл к нему их глава с приказом: «Вот что, батя, меня можешь угощать, а им, бесенятам (так величал он подчинённых) ни-ни». Видимо, батюшкина благотворительность нарушала внутренний порядок и дисциплину в их среде».

Времена менялись. Зловещие вышки и колючая проволока лагерной ограды, солёный пот в глазах и бесконечные стволы и пни умирающих под вой пил деревьев – это двухлетнее марево смерти стало рассеиваться и будто бы уступать место жизни. Что запомнилось ему об этом времени? Может молитва, под самым потолком на третьем ярусе нар или тайные воскресные службы в заброшенном недостроенном бараке, а может радость в моменты, когда уважение к священнику нежданно-негаданно просыпалось в душах главарей лагерной шпаны. А что касается тюремной истории отца Иоанна, то всегда поражало, как он отзывался о времени, проведённом в лагерях. «Жизнь наша подобна плаванию, – говорил он. – А всё происходящее в ней всегда совершается по благому Промыслу Божиему». И ещё он говорил, что это были самые счастливые годы его жизни. «Потому что Бог был рядом!» – с восторгом объяснял батюшка. Хотя, без сомнения, отдавал себе отчёт в том, что до конца мы понять его не сможем. «Почему-то не помню ничего плохого, – говорил он о лагере. – Только помню: небо отверсто и Ангелы поют в небесах! Сейчас такой молитвы у меня нет…»

И через много лет, когда, по признаниям Владимира Рафаиловича Кабо, жизнь его уже клонилась к закату, он с благодарностью вспоминал то далёкое прошлое, отца Иоанна, дарованного ему Богом в юности и признавал, что два человека всегда шли с ним рядом по жизненному пути – это его мама и отец Иоанн Крестьянкин.

Глава 10.

Жигули, как много они могли бы нам рассказать, если бы могли говорить. Например, то о чём передавалось от поколения поколению, как здесь в стародавнюю пору бились русские витязи с татарскими ордами. Небо затмевали стрелы кочевников, гул стоял от сечи – горы вздрагивали, лист с деревьев валился. Окружили их русичи, обойдя с двух сторон тайком через Яблоневый буерак да Сухую Брусяну, но выбили из захваченного ими поселения, расположенного между современными сёлами Валы и Жигули. В XVIII веке, один из первых исследователей Самарской Луки П.С.Паллас прозвал его «Муромским», взяв за основу древнерусское слово «муром»— «крепость». Хотя ещё в 1236 году город был полностью разрушен и сожжён войсками Батыя. Видимо, это был один из первых городов на пути монгольской армии. О его внезапной гибели свидетельствуют и мощный слой пожарища и находки скелетов погибших горожан с застрявшими в костях наконечниками монгольских стрел. Сожжены были и окрестные сёла. После этого город никогда не восстанавливался.

А сколько названий осталось в истории, связанных с одним из отчаянных атаманов волжской вольницы Ермаком Тимофеевичем и его сподвижниками, лёгкие струги которых также подплывали к берегам Жигулёвских гор. До сих пор тропу, ведущую на крутой берег Волги, в устье Аскульского оврага, близ села Ермаково, где атаман держал совет со своими помощниками, называют Ермаковой тропой. Прикидывая, что стоят богатства этих гор, оглядывал их соколиным взором и Пётр – I, оставив на одном из скалистых выступов горы, близ села Моркваши, боевым топором – бердышом, свою подпись… Многое видели эти горы, многое помнят, но и о многом они молчат – не торопясь раскрывать свои заветные тайны людям.

А сколько названий осталось в истории, связанных с одним из отчаянных атаманов волжской вольницы Ермаком Тимофеевичем и его сподвижниками, лёгкие струги которых также подплывали к берегам Жигулёвских гор. До сих пор тропу, ведущую на крутой берег Волги, в устье Аскульского оврага, близ села Ермаково, где атаман держал совет со своими помощниками, называют Ермаковой тропой. Прикидывая, что стоят богатства этих гор, оглядывал их соколиным взором и Пётр – I, оставив на одном из скалистых выступов горы, близ села Моркваши, боевым топором – бердышом, свою подпись… Многое видели эти горы, многое помнят, но и о многом они молчат – не торопясь раскрывать свои заветные тайны людям.

Приоткроем некоторые, касающиеся недавних событий в истории нашего края… Вернемся в июнь 1941 года. 6 июня 1941 года германская разведка получила сведения о том, что советское правительство намерено перебраться в Свердловск. В Германии об этом знали только Гитлер и самые приближённые к нему люди. Доктор Геббельс в своём дневнике делает пометку, где очень нелестно отзывается о советском руководстве и его намерении сбежать подальше на восток.

И только спустя много десятилетий можно по достоинству оценить сообщение о переезде советского  правительства. Сейчас-то мы знаем, что в Свердловске был создан ложный командный пункт. Только в ходе войны выяснилось, что в качестве запасной столицы был подготовлен не Свердловск, а Куйбышев, куда в критической обстановке перебрались многие правительственные учреждения Советского Союза и иностранные посольства. Но и Куйбышев — это не вся правда, а только полуправда. В Куйбышеве были сосредоточены те учреждения, потеря которых не оказывала влияния на устойчивость высшего военно-политического руководства страны: Верховный Совет с «президентом» Калининым, второстепенные наркоматы, посольства. Все важные учреждения должны находиться рядом, но не в Куйбышеве, а в гигантских подземных тоннелях, вырубленных в скалах Жигулей. Перед войной строительство этого гиганта было замаскировано строительством другого гиганта — Куйбышевской ГЭС. Сюда гнали тысячи зэков, тысячи тонн строительных материалов и строительную технику, и всем ясно зачем — для строительства ГЭС. После войны всю гигантскую стройку передвинули вверх по течению Волги и возвели ГЭС на новом месте. Первое место строительства было выбрано там, где ГЭС построить нельзя, но где можно построить великолепный подземный, точнее — подскальный Контрольный Пункт.

правительства. Сейчас-то мы знаем, что в Свердловске был создан ложный командный пункт. Только в ходе войны выяснилось, что в качестве запасной столицы был подготовлен не Свердловск, а Куйбышев, куда в критической обстановке перебрались многие правительственные учреждения Советского Союза и иностранные посольства. Но и Куйбышев — это не вся правда, а только полуправда. В Куйбышеве были сосредоточены те учреждения, потеря которых не оказывала влияния на устойчивость высшего военно-политического руководства страны: Верховный Совет с «президентом» Калининым, второстепенные наркоматы, посольства. Все важные учреждения должны находиться рядом, но не в Куйбышеве, а в гигантских подземных тоннелях, вырубленных в скалах Жигулей. Перед войной строительство этого гиганта было замаскировано строительством другого гиганта — Куйбышевской ГЭС. Сюда гнали тысячи зэков, тысячи тонн строительных материалов и строительную технику, и всем ясно зачем — для строительства ГЭС. После войны всю гигантскую стройку передвинули вверх по течению Волги и возвели ГЭС на новом месте. Первое место строительства было выбрано там, где ГЭС построить нельзя, но где можно построить великолепный подземный, точнее — подскальный Контрольный Пункт.

В германских предвоенных архивах не найдено никаких упоминаний о Куйбышеве как запасной столице, тем более, ничего о подземном командном пункте в Жигулях. Германская разведка имела только сведения о переезде советского правительства на командный пункт в Свердловск. Но правительство не может переезжать на командный пункт, который не существует. Кто же распространяет сведения о переезде на ложный командный пункт? Это делать может только тот, кто этот ложный командный пункт выдумал, то есть, советское правительство, точнее — глава этого правительства И. В. Сталин. Ложный командный пункт для того и создаётся, чтобы однажды противник о нём узнал. Этот момент настал, и германская разведка получила «секрет», который сфабрикован специально для неё. Сообщение германской разведки о намерении советского правительства переехать в Свердловск — это «секрет» из той же серии, что и речь Сталина, болтовня советских послов и Сообщение ТАСС.

Село Гаврилова Поляна расположено на правом берегу Волги, напротив Управленческого. Первые сведения о нём относятся к XIX веку. Тогда это было обыкновенное волжское село, в котором жили рыбаки и крестьяне. Утром пастух, щёлкая кнутом, выгонял стадо. А вечерами девушки пели песни, и стояла такая темень, что хоть глаз коли. Так было до тех пор, пока в 1930-е годы на это Богом забытое место не обратили внимание на самом что ни есть верху. И, обратив внимание, решили, что быть Гавриловой Поляне тем самым райским уголком, где впору не крестьянским бурёнкам мычать, а отдыхать небожителям. Так в центре села выросло четырёхэтажное кирпичное здание. Предполагалось, что здесь разместится правительственная дача, где будут проводить летние месяцы сам кремлёвский горец и окружающий его «сброд» тонкошеих вождей. Райский уголок был почти готов, но в последний момент что-то изменилось, и вместо рая на земле Гаврилова Поляна превратилась в часть адского архипелага ГУЛАГ.

Село Гаврилова Поляна расположено на правом берегу Волги, напротив Управленческого. Первые сведения о нём относятся к XIX веку. Тогда это было обыкновенное волжское село, в котором жили рыбаки и крестьяне. Утром пастух, щёлкая кнутом, выгонял стадо. А вечерами девушки пели песни, и стояла такая темень, что хоть глаз коли. Так было до тех пор, пока в 1930-е годы на это Богом забытое место не обратили внимание на самом что ни есть верху. И, обратив внимание, решили, что быть Гавриловой Поляне тем самым райским уголком, где впору не крестьянским бурёнкам мычать, а отдыхать небожителям. Так в центре села выросло четырёхэтажное кирпичное здание. Предполагалось, что здесь разместится правительственная дача, где будут проводить летние месяцы сам кремлёвский горец и окружающий его «сброд» тонкошеих вождей. Райский уголок был почти готов, но в последний момент что-то изменилось, и вместо рая на земле Гаврилова Поляна превратилась в часть адского архипелага ГУЛАГ.

Кстати, для возведения дач, на которых жил вождь, создавались специальные строительные и инженерно-эксплуатационные управления, которые возводили, а потом содержали в порядке всё дачное хозяйство. Посторонние на режимные объекты не допускались – всё это было тайной за семью печатями. Да и было что скрывать. Как вспоминал позже Никита Хрущёв, отдыхая от забот, вождь устраивал «страшные обеды», которые начинались вечером и затягивались до утра. При этом Сталин, по его словам, часто выделывал такое, что многие приходили в ужас. Обед часто заканчивался швырянием фруктов и овощей, иногда в потолок и стены.

Но есть и другая версия о судьбе этого же здания, построенного якобы в качестве запасного командного пункта Красной Армии. Мол, бункер бункером, а пока нет непосредственной опасности, руководить действиями армии лучше всё-таки отсюда, а не из-под земли. На склонах гор вокруг села были подготовлены площадки для зенитных установок. Привезли сюда шкафы, столы и другую мебель. Ещё немного, и по этим тропинкам могли бы ходить военачальники, но Гаврилову Поляну ждала другая судьба. В 1939 году Гаврилова Поляна всё же дождалась новых обитателей. Правда, ими стали не вожди с семействами, сачками и удочками и не генералы Красной Армии, а «вохровцы» и «зэки» отдельного лагерного пункта №1. В здании на холме разместилась администрация лагеря, там же жили конвоиры, работал магазин. А для заключённых здесь были построены бараки числом более десяти, развалины которых можно увидеть и сегодня. Пару лет спустя после закрытия лагеря в освободившихся строениях обосновалась областная психоневрологическая больница №2 на четыреста коек. Здание подремонтировали, квартиры «вохровцев» были заняты медперсоналом, и, на так и не дождавшейся своего звёздного часа даче вождя, потекла новая жизнь, которая завершилась только в начале 1990-х. В мае 1993-го года в больнице вспыхнул пожар, в результате которого здание сделалось непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Но есть и другая версия о судьбе этого же здания, построенного якобы в качестве запасного командного пункта Красной Армии. Мол, бункер бункером, а пока нет непосредственной опасности, руководить действиями армии лучше всё-таки отсюда, а не из-под земли. На склонах гор вокруг села были подготовлены площадки для зенитных установок. Привезли сюда шкафы, столы и другую мебель. Ещё немного, и по этим тропинкам могли бы ходить военачальники, но Гаврилову Поляну ждала другая судьба. В 1939 году Гаврилова Поляна всё же дождалась новых обитателей. Правда, ими стали не вожди с семействами, сачками и удочками и не генералы Красной Армии, а «вохровцы» и «зэки» отдельного лагерного пункта №1. В здании на холме разместилась администрация лагеря, там же жили конвоиры, работал магазин. А для заключённых здесь были построены бараки числом более десяти, развалины которых можно увидеть и сегодня. Пару лет спустя после закрытия лагеря в освободившихся строениях обосновалась областная психоневрологическая больница №2 на четыреста коек. Здание подремонтировали, квартиры «вохровцев» были заняты медперсоналом, и, на так и не дождавшейся своего звёздного часа даче вождя, потекла новая жизнь, которая завершилась только в начале 1990-х. В мае 1993-го года в больнице вспыхнул пожар, в результате которого здание сделалось непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Назад — Гаврилова поляна — главы 7 и 8 Далее — Гаврилова поляна — главы 11 и12

Оставьте первый комментарий